2019年6月21日,国际学术期刊《科学》杂志在线刊发了西北农林科技大学动物科技学院姜雨团队联合包括新疆畜牧科学院在内的国内外九家单位合作研究论文《反刍动物角和鹿茸快速再生的遗传基础》,从遗传学角度首次提出反刍动物的角和鹿茸具有相同的细胞起源,即共同起源于头部神经脊干细胞,其发育过程利用了基本相同的基因调控通路,为反刍动物角具有单一的进化起源和发生发育机制提供了证据。

牛、羊、鹿同属反刍动物有角下目,是唯一现存的具有骨质化头部附属物的一群哺乳动物。草食动物大多没有尖牙利爪,角既是它们面对捕猎者的自卫武器,也是同类间争夺配偶和领地的主要工具。随着草食动物舍饲水平的不断提高,角越来越不利于动物生产和管理,而且有极大的安全隐患,在育种上已经将选育无角的牛羊品种作为一项重要的育种目标。美国育种公司利用基因编辑技术,培育了无角的黑白花奶牛,免去了小牛出生后被烙去牛角的痛苦;通过基因编辑培育无角绵羊和山羊的工作正在进行,目前尚未成功。因此认识角的起源发生的遗传学基础以及决定有角无角的基因对于培育无角反刍动物新品种具有重要意义。

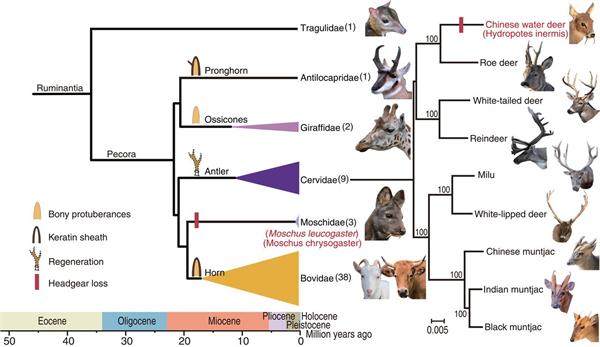

长期以来,对反刍动物头部附属物的起源进化和组织发生一直存有争议。过去一直认为牛、羊、鹿的角或茸可能有多种独立的起源,对于骨质角是来自一次起源还是多次起源?从何种组织起源?以及角或茸的生长发育是否由相同的基因通路控制,一直是悬而未决的科学问题。我们通过比较不同反刍动物基因组和270个牛科和鹿科动物的转录组发现,牛科动物的角和鹿科的茸具有相似的基因表达模式,角组织特异高表达基因,连同一些快速进化基因都参与了神经脊细胞迁移通路,从遗传学角度首次提出反刍动物的角具有相同的细胞起源,都由神经嵴干细胞发育而来,为反刍动物角具有单一的进化起源提供了遗传学证据。对快速再生鹿茸的转录组、基因组以及基因功能的整合分析发现鹿茸组织的快速再生特性主要利用了原癌基因通路,同时几个抑癌基因受到了强选择,并且发生了鹿科特有的遗传变异,这可能是鹿较少发生癌症的原因。这一发现为癌症治疗和预防提供了新的思路和方法,同时提示鹿作为器官再生模型和癌症模型具有重要的科学意义。

原文链接:https://science.sciencemag.org/content/364/6446/eaav6335?intcmp=trendmd-sci